REPORT

先人から受け継ぐバトン

―100年先を見据えるまち―

株式会社WELLNEST HOME

ドイツ視察団2023

ドイツ視察団2023

100年を紡ぐ家づくり、ひいては持続可能なまちづくりを日本で実現したい。そんな志を持つウェルネストホームでは、仲間とともに省エネ住宅先進国である欧州に幾度となく飛んでいます。

この9年間で日本からドイツを訪れたのは、計500人。今回は彼ら視察団が目にしたもの、感じたことから、持続可能なドイツのまちづくりを紐解きます。

冬の足音近づくドイツに飛ぶ

都内のイチョウ並木が色づく季節。私たちは7名の仲間とともにフランクフルト空港に降り立った。

「異国」とひとことで片付けてしまえば簡単だが、各々の国に流れる空気感の源泉は、いったいどこにあるのだろう。言葉・歴史・文化―。いや、もっとシンプルな何かが根底から違うことが、まちづくりにも大きく関わっているのではないだろうか。

そんな考えを巡らせながら空港を出ると、薄手のコートで事足りた東京とは異なる風が、肌をさした。そう、ドイツには、すぐそこまで冬の足音が近づいていたのだ。

欧州の暮らしを視察するには、冬がいいという。なぜなら、エネルギー消費が多い冬にこそ、気密性・断熱性に優れたドイツの家の性能や快適さを体感できるため。

私たちが、どれだけ忘れようとしても忘れられない2011年3月11日。この日を境に「省エネ=太陽光発電」の短絡的な図式が生まれてしまったが、なにかひとつを付け加えればall okなんてことはない。

だから、私たちが今回の視察で掲げたテーマは「やさしさとは」。雲を摑むような言葉だが、まちが山々の自然と調和し、老若男女がそれぞれの役割をもっていきいきと暮らす。そんな多様性を尊重したドイツのやさしさから、持続可能なまちの在り方を探ってみたかったのだ。

私たちが幾度となく耳にしている「フライブルク市」。その中核を担う「フライブルク大聖堂」を訪れると、そこには“まちのはじまり”が刻まれていた。

聞くに、このまちの都市計画は、文字や道具さえ誕生していなかった900年以上も前にはじまったそう。いったい共通言語がない時代に、どうやってまちを形づくっていったのか。驚きと疑いのもと、視察団のひとりが口をひらいた。

「まちづくりに必要な要素は、なにか?」

すると思いも寄らない答えが、さも当たり前かのように返ってきた。

「まちは“交易”によってはじまるんだ」

先人の声を聴くフライブルガー

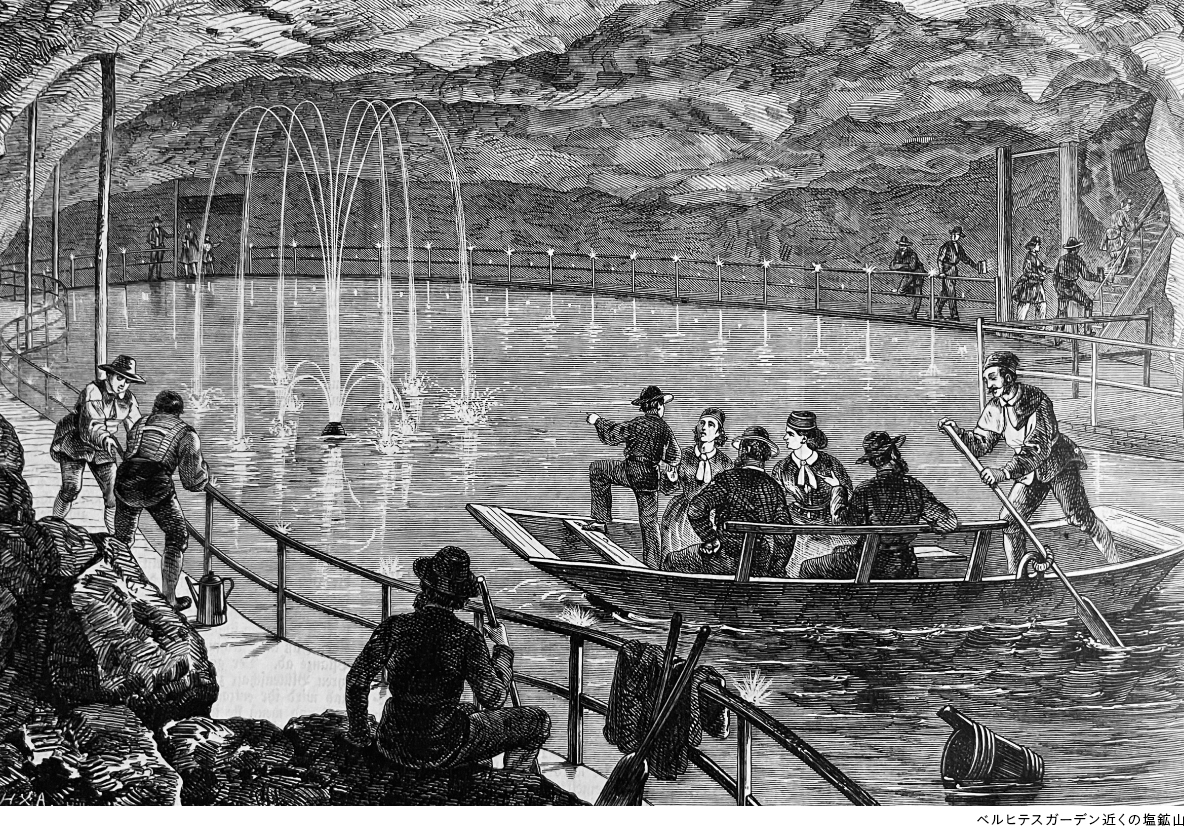

人々が生活を営むにおいて、塩が貴重品だったころ。聞けばドイツは、海に近い場所からまちとして発展していったという。

その発展の仕方は、海に囲まれた日本であっても変わらない。各地に塩を運ぶための「塩の道」が張り巡らされていたといい、その名残は、ものがたりや地名として今なお残っている。海から遠い内陸では、貴重な塩を扱う行商人が敬われていたのだ。

なるほど。まちの成り立ちをさかのぼれば、同じところに帰結するのか―。そう考えあぐねていると、早くも一つの分かれ道にたどり着いた。岩塩だ。

ドイツでは岩塩の発掘が大きな転機を迎え、森林部でも人が生活できるようになったという。それは、北海から700Km以上も離れた山中にあるフライブルクも例外ではない。

塩を用いた交易が徐々にはじまり、大聖堂を建設する職人たちを統制するため、パンや木材といった必需品を測る規格が、フライブルグ大聖堂の壁に刻まれていった。それが流通や交易のはじまりであり、まちのはじまり。私たちは文字のない先人の知恵に、ひたすら感銘を受ける。

聞くに、戦争で焼野原となったフライブルクでは、フライブルク大聖堂も大きな被害を受けた。戦時中は大聖堂の窓からステンドグラスが市民の手によって外され、山に隠して被害から守ったという。しかも大聖堂の所有者は国や街ではなく、フライブルガーと呼ばれる市民。2023年現在も、それぞれの団体の寄付によりコツコツと修繕が行われているのだ。

「門前町」という言葉が残っているよう、日本にも寺社仏閣を中心にまちが栄えていった歴史がある。第二次世界大戦で焼け野原となり、そこから立ち上がってきた歴史もある。

塩の流通に戦争、そして復興と双方似たような歴史をたどっているにもかかわらず、このまちに流れる時間は、日本とはひと味もふた味も異なる。

まちの全貌を探るには、もう少し時間が必要なようだ。

自然に行われる世代間のバトンパス

ドイツと日本の街並みの違いは、歴史の問題なのか?はたまた育った環境なのか?

訪れる前に感じていた疑問を胸にフライブルクの市街地を散策していると、単色づかいの奇抜な建物がないことにハッと気づかされる。

外壁の色に素材。どれをとっても同じ建物は一つとなく、個性が滲み出ているにもかかわらず、まちにまとまりがある。しかも周囲の緑と相まって、殺伐とした感がない。

その大きな理由の一つが、視察中に教わった「ドイツには全国的にハウスメーカーが存在せず、100年続く住宅を建てる」からだと改めて納得した。ドイツでは居住希望者が集まってグループを形成し、意見を取りまとめて「建築コーポラティブ」という形式で発注することもあるそう。早田がひとつのモデルにしているフライブルグ市のヴォーバン地区でも、その形式が採られているそうだ。

日本でもコーポラティブハウスに取り組もうとした例はあるが、まだ一般的ではない。そもそも、家族で家を一棟建てるときでさえ意見の取りまとめに労を要するのに、他人同士がひとつの建物を建てるなど、容易ではない。

けれども、このヴォーバン地区の人々は、それを見事やってのけている。生態系に配慮した在来種を庭に植え、その中を子どもたちがのびのびと走りまわっているのだ。

そういえば以前、ジャーナリスト・環境コンサルタントの村上敦さんが「日本の街路樹は生態系を無視している。そもそも公共における緑の考え方がドイツとは異なる」といった旨の話をしていたことを思い出した。

私たちは、自分が住むまちの在来種をどれだけ知っているだろう。子どもたちに、どれだけの知識を教えてあげられているだろう。

きっとここに住む子どもたちは、暮らしの中で知らず知らずのうちに身の回りの草花について深く学んでいるはずだ。それが親から子へ、そして孫へと、住み継がれる家とともに受け継がれているのだろう。

ウェルネストホームが「日本に持続可能なまちをつくる」とゴールを定めたときに立ちはだかった途方もなく高い壁。それは土地でも資材でもなく、現代の人々に流れる思想の違いだった。

都市では核家族化が進み、隣に住む人の顔すら見たことがない。「個」を生きる人が増えたからこそ、

「未来の子供たちや100 年先の景色」を考える人が減ってしまったのではないだろうか−。

森で得た持続可能な未来へのヒント

持続可能なまちづくりを、どうやって日本の風土や気質の中に落とし込もうか…と考えを巡らせていた午後。

フライブルク市街地から少し移動し、ヨーロッパの環境問題のシンボルである「黒い森(シュヴァルツヴァルト)」を散策。南北約160kmにわたり広がる森林の持続可能性について話をうかがっていると、ここでもフライブルガーが未来に目を向けているに驚かされる。

例えば森林公園内は一般車の通行禁止というルールが設けられており、その秩序に目を光らせているのは市民。森林を守り、木材を有効活用する。さらには、温室効果ガスの排出量と、森林管理などによる吸収量を均衡させるカーボンニュートラルを目指した未来に“意識”して目を向けているのだ。

公有林である黒い森は、所在地・所有者・面積、そして森林の種類や成長量といった森林に関する情報を記載した「森林簿」が10年に一度見直されるらしい。

ウェルネストホームの“NEST”には「家族が心地よく安心して暮らせる巣」という意味が込められているが、巣づくりには枝のよく張った元気な樹木が欠かせない。そのことをフライブルガーは生きた経験として知っているからこそ、黒い森が100年先もいきいきと生い茂るよう皆で守り続けているのだろう。

巣を住まいとするならば、森や樹木はまちそのもの。樹木が元気になれば、きっと鳥は巣の中でいきいきと暮らしていけるのだろう。日本の国土に占める森林面積は約7割。先進国の中では、フィンランドに次ぐ森林大国なのだ。

そんな未来へのヒントを、地面いっぱいに敷き詰められた分厚い枯葉を踏みしめながら、私たちは確かに得たのだ。

今回の視察をともにする7名の仲間の中には、すでに幾度もフライブルク市を訪れたものもいれば、初来訪のものもいる。だが、一日目の視察を終えた時点で、みな思わず「いいなぁ」という言葉が口をついた。きっとこの想いは、これまで視察に訪れた仲間たちもみな同じだろう。

フライブルク大聖堂の修復や建築コーポラティブ、ひいては自然と共生するまちづくりに割いてきた労や想いが、まちのあちらこちらから滲み出ている。その「いいなぁ」という感性は、私たちが今まさにやろうとしているまちづくりに共通するところだ。

「このまちを後世に受け継いでいくために」

「このまちを持続させていくために」

大切に守ってきた先人からの教えを、うまく現代に昇華させることが、持続可能なまちづくりへの手掛かり。ドイツを訪れる前は雲を摑むような「やさしさ」であったが、まちを視察したことで、その言葉の意味するところをはっきりと手にすることができた。

私たちは想いを共にするウェルネストホームの仲間として、限られた時間の中で、どれほどのものを100年先の子どもたちに残してあげられるのか。

改めて歴史に名が残る偉業のスタートラインに立っているのだと、身の引き締まる思いがした。

自分がこの世に生まれた意味。そして、残りの人生に費やすべきこと。

まちづくりの視察を通して人生の指針までをも発見したことは、思いもよらない大きな収穫だった。

#ドイツ #持続可能なまちづくり #太陽光発電 #在来種 #自然との共生

NEW ARRIVAL

新着記事