REPORT

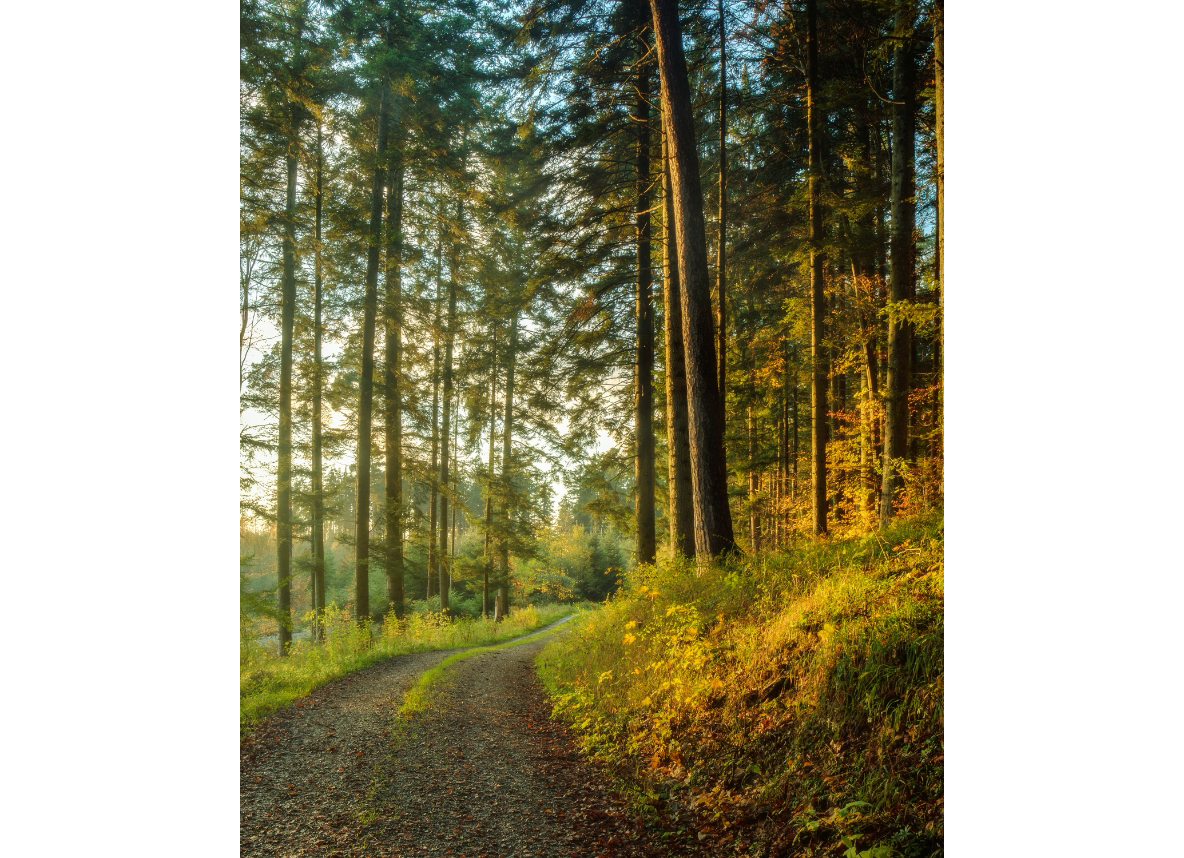

光射す黒い森へ

―人間と森林の共生―

株式会社WELLNEST HOME

代表取締役創業者 早田宏徳

代表取締役創業者 早田宏徳

木々が生い茂り、野鳥のさえずりが響く、深い森。ドイツ南西部に広がる森林地帯を、ドイツの人々は「シュヴァルツヴァルト」と呼びます。日本語にすると「黒い森」。樹木が密集して黒く見える森は、古くから畏敬の念を喚起し、近年は環境保護を促進するなど、人間社会との共生が図られてきました。

黒い森への玄関口となっているのが、ウェルネストホームゆかりの地であるフライブルクです。ドイツの持続可能な森林管理はいかにして実現したのか。日本の森林はどれだけ可能性を秘めているのか。創業者の早田宏徳が彼の地を歩きながら、森林の在り方について考えをめぐらせます。

フライブルクの森林マネジメント

「ピヨピヨ」「ピヨピヨピヨ」

すてきな森だなあ……聞こえます? 鳥の声。

「チュンチュン」「チュンチュンチュン……」

そこにもいた。あ、向こうの枝にも止まっていますね。歩いていると、ずっと鳥の鳴き声が響いているんです。この雰囲気がすばらしいですよね。

「Guten Tag!」

いまなんて、ワンちゃんを連れて散歩をしている地元の方とすれ違いました。住宅街のすぐ近くに豊かな森があり、市民にとっては憩いの場。雨が降った翌日なのに水がしっかり排水されているから、足元がドロドロにならず、サンダル姿の方さえ見かけます。これこそ人と森の共生ですよね。

ドイツ在住の森林・環境コンサルタント池田憲昭さんを講師とした、フライブルクの森林観察プログラムに参加しています。フライブルク在住の池田さんは、ドイツに暮らすこと四半世紀以上。僕もドイツへ視察に来るたび、彼にレクチャーしてもらう日を必ず設定するようにしています。

しかし明るくて気持ちのいい森だな……これはトウヒ、あれはモミ。どちらも針葉樹ですね。それだけでなく、ブナやカエデの広葉樹もあります。若木から老木まで幅広く、樹木の多様性がすごい。

私たちウェルネストホームはもともと木造住宅会社。木とは切っても切り離せない関係だから、これだけ豊かな生態系を見るとうれしくなりますね。

「シュヴァルツヴァルトは『複層混交林』に分類されています。手入れをしつつ間伐をするのみで、人の手による植裁もしないというやり方。風や鳥、虫によって運ばれたり、その途中で落ちたりした種子による、『天然更新』という手法によって次世代の樹木が育っていくんです」

なるほど……池田さんの言葉どおり、ところどころ間伐されています。間伐により光が射し込んで明るい場所があれば、光が木々で遮られて暗い場所もありますね。だから多様な樹木が生い茂るのでしょう。

これが日本の林業だと、「単層林」が主流なんですよね。スギだけ、ヒノキだけといった森が多いでしょう。いっしょくたに植栽して、収穫時期が来たら一気に伐採。そうすると一面に光が差し込むのだから、草が生い茂り、木を打ち負かしてしまいます。年に3、4回は草刈りが必要で、それを5年も10年も繰り返さないといけないなんて、大変なコストですよ。

そもそもフライブルクの森林業と日本の林業は考え方が違います。森林業は、森の木材などを経済的に利用しつつ、そのほかの多面的な機能をバランスよく考えていくというスタンス。一方、林業は木を植えて、育てて、切って、また育てて、切るっていう直線的な経済活動。経済的な目的のために、木材生産の機能だけを森から切り離すような考え方です。

「日本の林業を畑作的だと私は捉えています。木材培養工場にも例えられるでしょう。収穫時期なんて、樹木ではなく人間の都合。それで一気に全部を切ってしまう一斉林は生態系に乏しく、自然災害のリスクも高い。単調な森をどうすれば多様にできるかと考えたとき、ヒントになりうるのがフライブルクで見られるような森林業です。間伐によってなにが生まれるかといえば、光環境の変化。光の多様性があることで、いろいろな種類の樹木が生えてくる可能性が広がりますし、生態系にも影響を及ぼします。間伐なので、コストもずっと低い」

池田さんの話を聞いて思いました。フライブルクの森林業は、森をマネジメントしているんだと。それも人間のためではなく、生物多様性のためのマネジメント。

森の多面的な機能を引き出し、維持していくために、お互いが共存していけるような関係性を築こうとしていますよね。人間と樹木、植物、鳥、昆虫。すべてが共生していけるような。

「別に人間がなにもしなくても、森は勝手に成立します。でも、木材なり、水なり、人間には森が欠かせません。どんなバランスで、どのように森と付き合っていくのか。森の恵みを享受しながら、いかに共存していけるか。いま、森との共生が問われていると思います」

日本の森林の未来は林道の先に

やっぱり、森のことを理解するには、森を歩くのがいちばんですね。鳥のさえずり、時おり射し込む光。会議室でビデオを眺めるだけでは気づかないような発見がたくさんあります。

ほら、年配のご夫婦もゆっくりと散歩をしていて……フライブルクの方々が、これだけ森に入り込んでいることも、予期せぬ発見でした。ドイツは国土面積の3割が森林。みなさん、こうして毎日のように森を歩いては、自然の恵みを享受しているんですね。すてきだなあ。

でも、じつは日本の場合、国土面積に占める森林の割合は7割にも上るんですよ。森林面積はドイツの約2.5倍。天然林が豊富で、成長量が非常に高く、備蓄もたくさん。

それだけの森林がありながら、国内で消費される木材のうち、国産はたった3割程度。その倍の量が海外から輸入されています。僕ね、これが非常に悲しいんですよ。

「理論的には、日本は国産の木材だけで需要を十分に賄えるんです。成長量の範囲内で森から原木を取ってくるだけで事足りるので。持続可能な木材生産が実現できるはずですが、そのためにはしっかりとしたインフラが必要です」

池田さんの言うとおり……こうして森を歩いていると、日本とドイツの大きな違いは、林道にあるように思います。見てくださいよ。樹木がこれだけ背を伸ばし、自然の気配が色濃いのに、林道がしっかり整備されている。

しっかりといったって、アスファルトで舗装されているわけでもない。しばらく歩いても、雨が降った翌日なのに、やっぱり足元が汚れない。林道ってまさにインフラだし、性能の良いインフラがあれば、なんだってできるじゃないですか。

「鉄道網にたとえると、林道は新幹線のようなもの。新幹線によって日本が発展したように、林道は日本の森を大きく変える可能性を秘めていると思います。私自身も2010年に北海道の鶴居村、2012年に岐阜県の高山市で森林再生プラン実践事業に参加させてもらいました。ドイツやオーストリアの森林官といっしょに、日本のモデル事業地をサポートしたんです」

池田さんが携わった林道作りは、非常に良い試みでした。鶴居村の丘陵地帯の村有林に設計した林道は約10km。6月から10月の非常に短い期間で完成させましたが、15年目となる現在も、北海道の過酷な気象条件下で問題なく利用されています。

日本の林道規格に沿うと、費用は1mあたりいくらくらいかかると思います? 5万円、いや10万円にも上ることがあります。構造物を入れたり、コンクリートをたくさん使ったりするから、コストが跳ね上がるんですよね。

鶴居村では、林野庁から特別な許可を得て、その規格から外れた林道作りが実現されました。コストは1mあたり1万5000円から2万円程度。軟弱な地質で、難しい道作りだったそうですが、フライブルクにも劣らないくらい、美しい林道がマネジメントされています。

そう聞くと、フライブルクや北海道は、地形が緩やかだから林道を作れたんだと思われるかもしれませんね。急峻な地形では難しく、日本はドイツと違って雨が多いという声も上がるでしょう。

でも、高山市だって実現できたんです。北アルプスに抱かれた急峻な山地。降水量だってドイツの2倍。それでも、13年目ですかね、まったく無傷。1週間で400mmの雨が降るような集中豪雨に何回か遭っているにもかかわらず。何倍ものお金をかけた、モデル事業対象ではない道は壊れているんですけどね。

「林道が整備されることで、森林業の安全性も高まります。森林業は労災率が非常に高く、死亡事故率は建設業の3倍にもなるほど。そういう危険な作業だからこそ、平坦な道、安全に作業できる場所が確保されることが重要。森林業にとってメリットがあるだけでなく、レクリエーションの場となることで市民生活も向上されますし、適切に管理されることで国土保全機能も維持されていきます。林道整備による森の管理は、良いことばかりなはずですよ」

池田さんのレクチャーどおり、ほら、またサンダル姿の地元の方とすれ違いました。安全な道、美しい道があると、人は森に入っていこうとするもの。日本の林道には壊れそうな道、すでに壊れている道もたくさんありますが、こうして気軽に散歩できるようになると、森がぐっと身近な存在になるはずですよね。

本来、日本はドイツをしのぐほどの森林大国。鶴居村や高山市のように、自然の恵みをより適切に活用するような事例も少しずつ増えています。

僕らウェルネストホームも、国産天然乾燥木材「緑の柱」を多数使用しています。耐久性・耐震性に長け、シロアリ対策にもなりますから。こうして歩くことからでも、森との共生をもっと考えていかなければいけませんね。

ほら、また鳥が飛んでいます。

#森林 #ドイツ #森林業 #生態系 #緑の柱

PROFILE

森林・環境コンサルタント 日独通訳・翻訳家 文筆家

池田憲昭

ドイツ在住25年以上。ドイツ語学文化(岩手大学)と森林環境学(フライブルク大学)の学識をベースに、2003年より、森林、農業、木造建築、再生可能エネルギー、地域マネージメントなどをテーマに、欧州視察セミナーのコーディネートやコンサルティング、日独事業のサポート、文筆活動を行う。異文化コミュニケーションセミナーのトレーナーとしても、日独企業の良好な共同作業を支援。2010年より、ドイツの森林官らと、日本の森林事業のサポートとコンサルティングを行い、2023年より、「公共善エコノミー(Economy for Common Good)」のメンバーとして中欧と日本の繋ぎ役を務めている。

NEW ARRIVAL

新着記事